最近,比亚迪以 “加量不加价” 的形式推出全民智驾方案,却引发部分争议:有人质疑其 “只是普通 L2”,甚至认为 “高阶智驾是噱头”。

作为全球最大新能源汽车品牌,比亚迪此次搭载的 NOA(Navigate on Autopilot)智能领航系统,究竟能否担得起 “高阶智驾” 之名?本文将从技术原理、实测表现和行业趋势三大维度,带你看清真相。

一、NOA≠普通 L2!智驾能力的代际差异

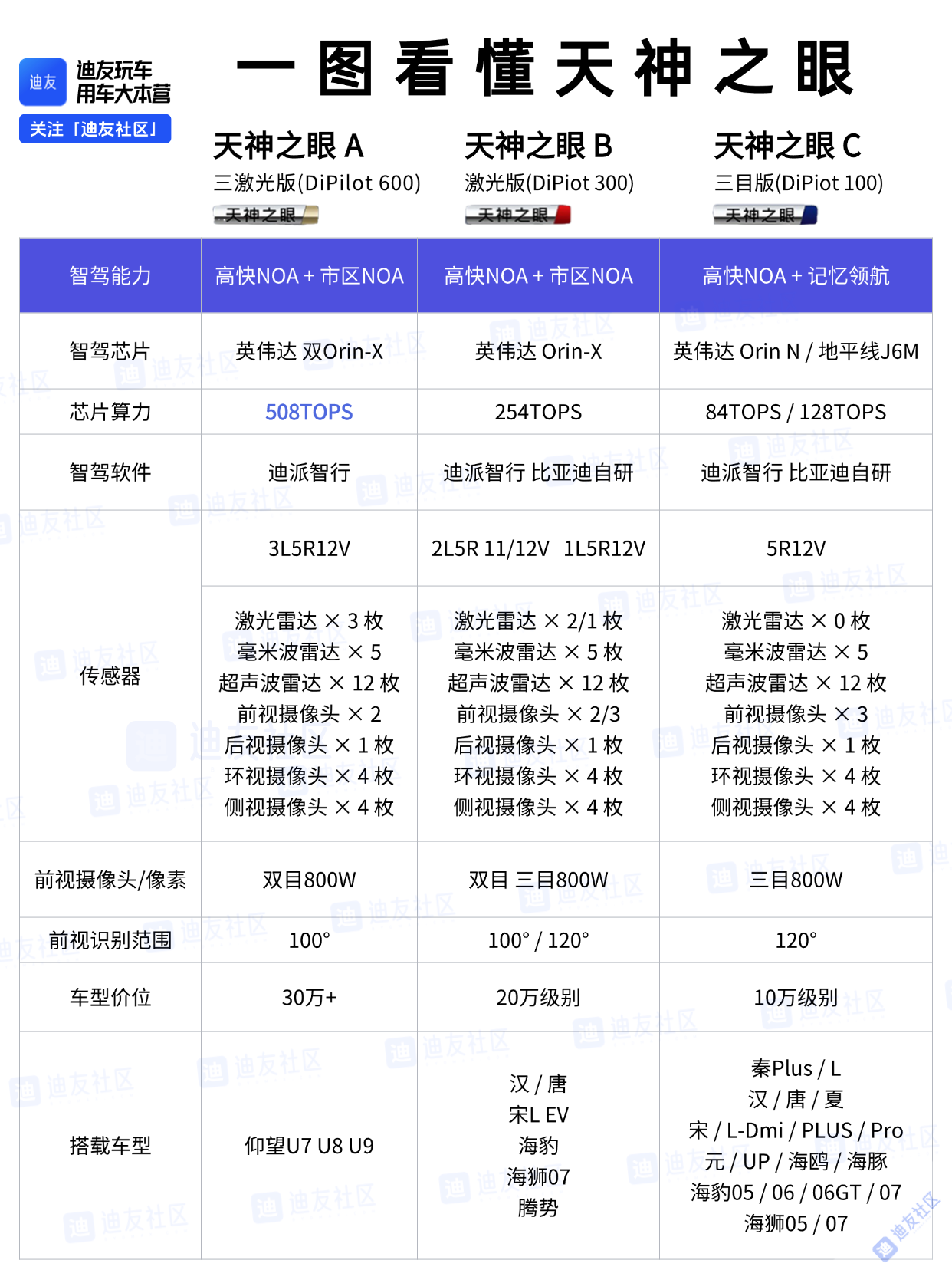

根据国际通用标准,自动驾驶分为 L0-L5 六个级别。当前量产车普遍处于L2 级(组合驾驶辅助),即车辆能控制横向(转向)和纵向(加减速),但需驾驶员全程监控。而比亚迪此次搭载的NOA 系统属于 L2 级别,核心差异在于场景覆盖能力和决策主动性:

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

以比亚迪 NOA 为例,系统通过多传感器融合(摄像头、毫米波雷达、超声波雷达等) 高精定位,不仅能实现高速场景下的自动变道、超车、进出匝道,还能应对城市道路中的信号灯识别、路口通行、行人避让等复杂场景。这种 “从辅助到领航” 的跨越,正是 NOA 技术的核心价值。

二、极端实测验证:比亚迪 NOA 如何应对复杂场景?

面对 “高阶智驾是否纸上谈兵” 的质疑,行业权威测试早已给出了答案:

- 复杂路网挑战:

在多层立交桥、连续匝道等场景中,NOA 系统通过实时环境建模 动态路径规划,精准识别车道线缺失区域,提前预判岔路口并自动选择最优路径,避免 “走错一个路口绕行半小时” 的尴尬。 - 极端天气考验:

针对冬季冰雪路面,比亚迪 NOA 采用多模态感知冗余设计,即使车道线被积雪覆盖,仍可通过多传感器融合(激光雷达 视觉 毫米波雷达)实现冗余感知,保持稳定车道居中,避免 “画龙” 或偏离。 - 突发场景应对:

面对加塞车辆、行人横穿等场景,系统基于行为预测算法,提前减速或小幅避让,操作接近人类驾驶员的 “老司机” 风格,而非简单急刹造成不适。

三、销冠背书:从 “可用” 到 “好用”,比亚迪凭什么?

比亚迪智驾的底气,源于全球最大车云数据库 全栈自研技术 顶级供应链合作的双重保障:

- 数据规模第一:

作为全球新能源汽车销量冠军,比亚迪的庞大用户基数是其智驾技术快速迭代的核心优势:①2024 年销量 427.21 万辆,全球新能源第一。②L2级辅助驾驶系统上车,行业最高 。超百万台车辆日均产生海量真实道路数据;通过算法可针对中国复杂路况动态优化,实现 “越用越聪明”。 - 芯片算力升级:

搭载地平线征程 6 等高性能智驾芯片,算力提升至数百 TOPS,可实时处理海量环境数据,支撑复杂决策。 - 算法本土化优化:

针对中国特有的 “人车混行”“鬼探头” 等场景,通过超百万公里本土道路训练数据,优化博弈算法,提升通行效率。 - 用户体验优先:

区别于 “参数内卷”,比亚迪 NOA 强调 “零学习成本”:一键启动、语音交互、柔和的加减速调校,让技术普惠至普通用户。

四、理性看待智驾:技术迭代需要时间,但方向毋庸置疑!

诚然,当前所有品牌的 NOA 技术尚未完美。在极端情况下系统可能需人工接管。但必须明确两点:

- 智驾是安全冗余,而非替代驾驶员:

即便是 L2 系统,仍要求驾驶员保持注意力,这是行业共识,更是法律责任底线。(任何现阶段宣传行车过程中脱手驾驶的营销行为都是在不负责任、罔顾用户生命) - 比亚迪的诚意在于 “加量不加价”,「全民智驾」推动中国汽车行业升级:

在同等价格下提供高阶智驾,降低用户体验门槛,推动技术普惠,这正是引领行业进步的标志。

技术普惠引领行业,中国智驾迈入新纪元

正如比亚迪智驾宣传片所言:“科技不是小部分人的狂欢,我和你都应该是这场创造的受益者” 。

当行业陷入 “硬件内卷” 和 “参数竞赛” 时,比亚迪选择了一条更艰难却更具价值的道路 ——让技术回归出行本质,用规模化推动行业质变。从 “单车智能” 到 “数据飞轮”,从 “功能炫技” 到 “体验为王”,这场由中国车企主导的智驾革命,正在为全球汽车产业书写新规则。

与其争论,不如见证—— 当比亚迪 NOA 驶过中国每一条街道、服务每一位普通用户时,智驾技术的终极意义已然清晰:科技平权,才是对时代最好的回答。

关于

关于

背刺